„Wir dürfen einen langen Atem haben.“ - Asthmaforschung

An der ALLIANCE-Kohorte des Deutschen Zentrums für Lungenforschung (DZL) arbeiten fünf Zentren gemeinsam an der Erforschung von Asthma. Rund 1000 Probanden nehmen teil: Diese große Fallzahl kann nur in Kooperation gestemmt werden – erst die Gemeinschaft der Zentren macht also eine Studie solchen Ausmaßes möglich.

Der neunjährige Lasse atmet tief ein und stößt die Luft dann ruckartig wieder aus. „Das hast du schon sehr gut gemacht“, lobt Nicole Maison, Assistenzärztin am Dr. von Haunerschen Kinderspital in München. Sie führt mit dem Jungen eine Lungenfunktionsmessung durch: „Und nochmal: kräftig einatmen und wieder aus.“ Lasse hat Asthma. Seit zwei Jahren wird er von Nicole Maison und ihrem Team behandelt. Heute ist er jedoch nicht wegen Beschwerden in die Klinik gekommen, sondern als Teilnehmer der ALLIANCE-Kohorte des Deutschen Zentrums für Lungenforschung (DZL) - der größten und umfassendsten Untersuchung, die es jemals zu Asthma in Deutschland gab. Lasse ist einer von mehr als 1000 Probanden.

„Wir wollen die unterschiedlichen Krankheitsverläufe besser

verstehen, Erkrankungen frühzeitig erkennen und vorhersagen können“, erklärt Erika

von Mutius. Die Professorin leitet die Asthma- und Allergieambulanz am Dr. von

Haunerschen Kinderspital und ist eine der vier Vertreterinnen und Vertreter der

durchführenden Zentren der ALLIANCE-Kohorte. Dadurch soll eine passendere und

personalisierte Therapie für Asthmatiker möglich werden – oder in Zukunft sogar

der Ausbruch der Erkrankung verhindert werden können.

Teilnehmer im Alter von sechs Monaten

bis 75 Jahren

„ALLIANCE“ steht für „All Age Asthma Cohort“: So sind die Teilnehmer der Kohorte zwischen sechs Monaten und 75 Jahren alt. Eine Kontrollgruppe umfasst mehr als 400 gesunde Probanden. Sie sollen für viele Jahre immer wieder untersucht werden. „Es ist eine phänomenale Studie“, sagt von Mutius. „Wir dürfen einen wirklich langen Atem haben und die Patienten durch ihr Leben begleiten. Davon versprechen wir uns einzigartige Erkenntnisse zum Asthma und Ergebnisse für die Therapie. Bis wir die Ernte einfahren können, wird es aber dauern: Manche Früchte sind noch sehr unreif.“

Lasse leidet unter Asthma, seit er fünf Jahre alt ist. „Die Lunge ist in unserer Familie der Schwachpunkt“, erzählt seine Mutter Heike. Auch Lasses 11-jähriger Bruder Marc hat häufig pfeifende Geräusche beim Atmen und seine Schwester, die 14-jährige Chiara, litt früher ebenfalls unter Asthma. Bei Chiara verschwanden die Symptome allerdings, als die Familie aus der Stadt ins oberbayerische Taufkirchen zog. Die reinere Luft tat ihr anscheinend gut. Lasse dagegen leidet nach wie vor unter der Krankheit. Zudem hat er verschiedene Allergien und neigt zu Neurodermitis. Damit zeigt der Junge den typischen Verlauf der weit verbreiteten Lungenkrankheit: Häufig ist Asthma mit Allergien verbunden, zum Beispiel einer Hausstaubmilbenallergie oder Heuschnupfen.

Weltweit gibt es schätzungsweise 300 Millionen Erkrankte –

Tendenz steigend. „Im Kindesalter ist Asthma die häufigste chronische

Lungenerkrankung“, erklärt Erika von Mutius. Bisher ist es nicht möglich,

Asthma zu heilen. Lediglich die Symptome können mit Medikamenten meist gut

gelindert werden. Da die chronische Lungenerkrankung so unerforscht ist, begann

im Jahr 2011 die Arbeit an der ALLIANCE-Kohorte - eines der großen klinischen Vorzeigeprojekte des Deutschen

Zentrums für Lungenforschung, das im gleichen Jahr gegründet wurde. Zwei Jahre

lang wurde die Methodik der Studie entwickelt, bevor im Jahr 2014 an den

durchführenden Instituten die Suche nach geeigneten Teilnehmern begann.

Zusammenarbeit gemeinsam entwickelt

„Eine solch große Studie zu stemmen ist nur in der Gemeinschaft möglich“, sagt Erika von Mutius. Die Fallzahlen könnte ein einzelnes Institut niemals bewältigen: Das Haunersche Kinderspital schafft beispielsweise an einem Tag lediglich zwei Probanden, denn die Untersuchungen an einem einzelnen Patienten dauern vier Stunden. Die ursprünglich in Konkurrenz zueinander forschenden Institutionen mussten ihre Zusammenarbeit erst entwickeln: „Die Kooperation klappt inzwischen hervorragend. Besonders fruchtbar wird die Zusammenarbeit, weil im Team nicht nur Mediziner, sondern auch Immunologen, Epidemiologen und Statistiker interdisziplinär arbeiten. So können auch mal ungewöhnliche Wege gegangen werden. Wir arbeiten gewissermaßen disziplin-, standort- und altersübergreifend.“

Einmal im Monat verabreden sich die Stellvertreter der Zentren zu einer Telefonkonferenz, in der der Fortgang des Projektes besprochen wird. Ein Executive Komitee aus zwölf Fachvertretern kümmert sich um die Umsetzung. Alle sechs Monate finden zudem große Team-Treffen statt. „Da wird dann munter und auch durchaus aufgeregt darüber diskutiert, welche Ergebnisse es gibt und wie es weitergehen soll“, sagt von Mutius, die auch Direktorin des Instituts für Asthma und Allergieprävention am Helmholtz Zentrum in München ist.

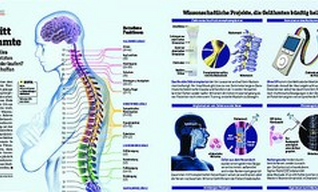

Lasse und seine Mutter nehmen sich alle sechs bis zwölf Monate Zeit für den Untersuchungstag in München. Sie kommen dann aus dem Vorort Taufkirchen in die Innenstadt. „Wenn es Stau gibt oder wir keinen Parkplatz finden, ist das blöd. Aber sonst finde ich es hier cool“, sagt der Neunjährige. Dabei sind manche Untersuchungen etwas unangenehm für den Jungen: Ihm wird Blut abgenommen, er muss eine Urin-, Stuhl- und Sputumprobe abgeben und lässt Nasenbürstungen sowie Nasen- und Hautabstriche machen. Er geht zur Lungenfunktionsmessung und am „FeNO-Messgerät“ wird der Anteil von Stickoxid in seiner Atemluft gemessen.

Innovative

Messmethoden

Nur die Entnahme von Nasenepithelzellen verweigert Lasse: „Das kitzelt so sehr

in der Nase, das halte ich nicht aus.“ Für Nicola Korherr, die

Projektassistentin der ALLIANCE-Kohorte, ist das in Ordnung. Sie will kein Kind

zu etwas überreden, das ihm sehr unangenehm ist. „Auch wenn es schade ist, denn

gerade diese Untersuchung ermöglicht uns über eine ganz neue Technik die

Messung von Entzündungsbotenstoffen in der Nasenschleimhaut“, erklärt sie. Die Entnahme der verschiedenartigen Proben

erlaubt über das so genannte „deep phenotyping“ eine tiefgehende Analyse von

Immunzellen, Antikörpern und Zytokinen. Die Daten- und Biobanken der ALLIANCE-Kohorte, die in Lübeck liegen,

umfassen mittlerweile Hunderttausende Datenpunkte und Patientenproben. Ihre

Analyse hat bereits begonnen.

Als Lasse vor zwei Jahren seine Teilnahme an der Studie

begann, hat seine Mutter einen umfangreichen Fragebogen beantwortet, unter

anderem zum Verlauf der Schwangerschaft, der Geburt, dem bisherigen

Krankheitsverlauf, Allergien, Lebensgewohnheiten und Umwelteinflüssen. „Mit

Hilfe der Antworten versuchen wir herauszufinden, welche Einflussfaktoren das

Asthma mitausgelöst haben könnten“, sagt Nicole Maison, die die Probanden der

ALLIANCE-Kohorte in München als Studienärztin betreut. „Wir wollen auch

Erkenntnisse über verschiedene Formen von Asthma gewinnen und untersuchen,

warum die Krankheit bei manchen Kindern wieder verschwindet, bei anderen aber

schlimmer wird.“

Zusammenhang mit Hausstaubmilbenallergie

Da Patienten mit einer Hausstaubmilbenallergie verstärkt unter Asthma leiden, hat die ALLIANCE-Kohorte eine spezielle Untersuchung dazu initiiert: Derzeit laufen die Vorbereitungen zur SAMT-Studie. Sie wird geleitet von Matthias Kopp, Professor für Kinderheilkunde an der Universität zu Lübeck und Leiter der Sektion Pädiatrische Pneumologie und Allergologie an der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein, und Anna-Maria Dittrich, Oberärztin und Arbeitsgruppenleiterin in der Klinik für pädiatrische Pneumologie, Allergologie und Neonatologie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Die Abkürzung SAMT steht für: „SAfety and tolerability of a sublingual immunotherapy with a house dust Mite Tablet in 2 – 6 year old children with recurrent bronchitis“ – untersucht werden soll also, ob bei Kindern im Alter zwischen zwei und sechs Jahren Tabletten, die zur Hyposensibilisierung gegen Allergien genutzt werden, auch Asthma lindern. Es gibt zwar bereits entsprechende Medikamente, sie sind aber nur für Kinder über zwölf Jahren und Erwachsene zugelassen. „In diesem Alter ist es eigentlich schon zu spät“, sagt von Mutius. „Die ersten drei Lebensjahre sind für eine Hyposensibilisierung entscheidend.“ Ohne eine Behandlung verlieren viele der Patienten die asthmatischen Symptome nicht, sondern es kommt sogar zu einer Verschlechterung.

Von Mutius und ihre Kollegen haben in jahrzehntelanger Feldarbeit die Erkenntnis gewonnen, dass besonders die Umwelt junger Kinder deren Immunsystem prägt und eine asthmatische Erkrankung begünstigt oder verhindert. Der entsprechenden „Hygiene-Hypothese“ nach entwickeln Kinder, die auf einem traditionellen Bauernhof aufgewachsen sind, seltener allergische Erkrankungen oder Asthma, als Kinder, die fern von Höfen oder in der Stadt groß wurden. Die SAMT-Studie will nun versuchen, Allergie und Asthma durch die Behandlung einer Hausstaubmilbenallergie in der frühen Kindheit vorzubeugen „Derzeit läuft eine Vorstudie, um die Sicherheit der Medikation und das mögliche Eintreten von Nebenwirkungen zu testen“, so von Mutius. Zukünftig ist geplant, dass Kindern zwischen zwei und sechs Jahren, die bereits zwei obstruktive Episoden hatten und einen positiven Allergietest auf Hausstaubmilben aufweisen, über zwölf Monate täglich eine Tablette unter der Zunge zergehen lassen – und so hoffentlich ihre Symptome weitgehend verlieren.

INFOKASTEN

An der ALLIANCE-Kohorte sind neben dem CPC-M in München die DZL-Standorte ARCN (Kiel/Lübeck/Borstel/Großhansdorf), BREATH (Hannover), UGMLC (Gießen/Marburg/Bad Nauheim) sowie die Uniklinik Köln als externer Partner beteiligt. Im pädiatrischen Teil arbeiten das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (Campus Lübeck), die Medizinische Hochschule Hannover, das Universitätsklinikum Gießen-Marburg, das Klinikum der Universität München und die Uniklinik Köln zusammen. Erwachsene Patienten nehmen an der LungenClinic Grosshansdorf und am Forschungszentrum Borstel teil.